Zu den Pers. Akten „Luhmann“

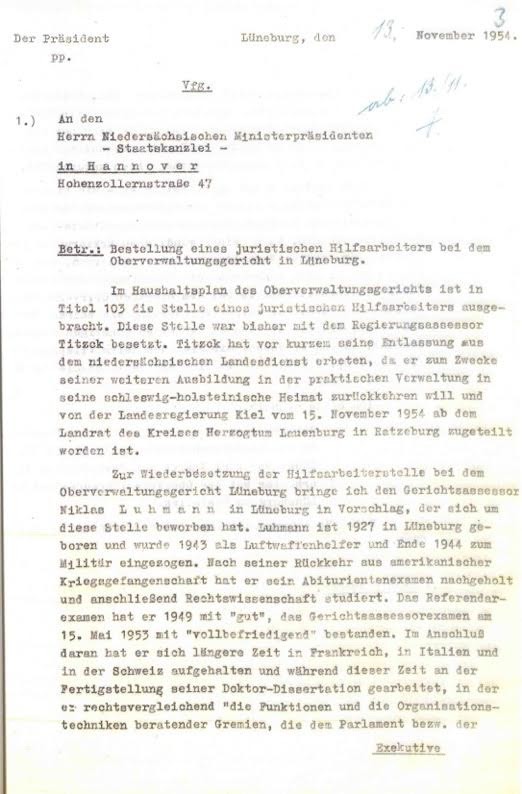

Die Akte liegt digital vor. Farbig eingescannte, teils angegilbte Seiten, die Schatten, die das Papier dabei erzeugt hat, kehren am Bildschirm als Pixelwellen wieder. Zuerst rauscht es. Dann, auf Seite 34 erscheint das Gesuchte, Luhmann, und dann auch gleich im Rahmen eines Zeugnisses. Luhmann wird bezeugt, in dem Fall und der Akte so: „Herr Luhmann ist ein befähigter Jurist, ein schneller Denker und ein fleissiger Arbeiter. […] Dabei ist hervorzuheben, dass Herr Luhmann auch beim Vortrag umfangreicher Sachverhalte und in der Würdigung schwieriger Rechtsverhältnisse nicht am Konzept „klebt“. Der Diskussion in den Vorberatungen des Senats folgte Luhmann mit sichtlichem Interesse und Verständnis. Seine eigenen Diskussionsbeiträge bestätigen ihn als aufgeschlossenen Menschen, der seine Meinung bestimmt und geschickt zu vertreten vermag, ohne eigensinnig auf ihr zu beharren. Im persönlichen Umgang wirkt Regierungsassessor Luhmann zunächst etwas scheu und befangen, gewinnt aber durch seine Bescheidenheit. Ich möchte meinen, daß er mit zunehmendem Alter im praktischen Verwaltungsdienst die wünschenswerte Unbefangenheit und Gewandtheit im Auftreten erlangen wird.“ Als Verfasser dieser Einschätzung vom 30. Januar 1956 tritt Senatspräsident Gross auf, Vorsitzender des IV. Senats am Oberverwaltungsgericht Lüneburg. Niklas Luhmann, der zu dieser Zeit den Titel eines Regierungsassessors trug, war Gross vom 1. November 1955 bis zum 31. Dezember 1955 als Hilfsarbeiter zugewiesen, am Gericht war er bereits seit Dezember 1954 tätig. [1. Die Akte, aus der diese Informationen zu entnehmen sind, wurde vor kurzem von Thomas Smollich, dem jetzigen Präsidenten des Oberverwaltungsgerichtes, an Martin Warnke, Professor für Kulturinformatik an der Leuphana Universität Lüneburg, weitergereicht, der anlässlich des 90. Geburtstag Niklas Luhmanns gemeinsam mit einigen Kollegen eine Tagung am ehemaligen Arbeitsort des fast weltberühmtesten Lüneburgers ausrichtet – berühmter ist momentan wahrscheinlich nur Hermann Toelcke, der in der in Lüneburg angesiedelten Telenovela Rote Rosen als „Gunter Flickenschild“ im Zentrum des seriellen Geschehens steht. Jedenfalls kam via Martin Warnke und Claus Pias die Luhmann-Akte zu uns, wofür wir uns bedanken.]

Da steht auch: „Seine Arbeitsweise ist sorgfältig, Fleiß und Fortbildungswille sind zu loben. Seine sprachlichen Fähigkeiten besonders in der schriftlichen Darstellung sind frei von anfängerhafter Verkrampfung. Hervorzuheben ist die Prägnanz und Kürze seiner Entwürfe.“ Oder: „Die Entwürfe seiner Entscheidungen ließen in ihrem Aufbau und in ihrer Begründung ein systematisches logisches Denken erkennen.“ Die Unterlagen, aus denen diese Zitate stammen, dokumentieren die Zeit, in der Luhmann noch in seiner Heimatstadt lebte (ohne eigenen Hausstand, wie aus der Akte hervorgeht) und auf dem Weg war, eine juristische Karriere einzuschlagen, die er ab 1956 im Niedersächsischen Kultusministerium fortsetzte, zu diesem Zeitpunkt war er bereits als Beamter auf Lebenszeit berufen worden. Von Hannover aus ging er schließlich 1960 für ein Jahr nach Harvard, studierte bei Talcott Parsons und stellte sich selbst zur Aufgabe herauszufinden „ob es befriedigend sein würde, nur zu lesen und Notizen zu machen.“ [2. Detlef Horster (1997): Niklas Luhmann. München: Beck, S. 32.] Das war im ausreichenden Maß der Fall, die darauffolgenden institutionellen Stationen, an die Luhmann durch seinen Beruf geführt wurde, sind wenn nicht bekannt, so doch leicht nachzulesen.

Es ist all das, was Wikipedia weiß, und das, was Luhmann selbst in einigen Gesprächen, in denen er zu seinem Lebenslauf Auskunft gab, mitgeteilt hat. Das ist von Interesse, weil Luhmann eine ausreichende Berühmtheit ist, ausreichend in dem Sinne, dass die Berühmtheit für die Benennung einer Straße am Rand von Lüneburg genügt, die durch ein Neubaugebiet führt. Die Satellitenaufnahmen dieser Satellitenadresse deuten an, dass man hier samstags um 16h Rasenmäher und nachts überhaupt nichts hört; überhaupt scheint es das Schicksal von Gelehrten des 20. Jahrhunderts zu sein, dass ihre Namen Peripherien schmücken, nach dem Kunsthistoriker Max Imdahl ist der Parkplatzzubringer an der Ruhr-Universität Bochum benannt. Der Grund für die ausreichende Berühmtheit könnte einerseits sein, dass die von Luhmann entwickelte Theorie in besonderer Weise zur Weltbeschreibung und -erklärung geeignet ist. Ob das wirklich der Fall ist, muss aber hier gar nicht überprüft werden um festzustellen, dass sie zumindest in einer Sprache formuliert ist, deren überzeugender Sound ihrem Urheber zumindest so unheimlich zu sein schien, dass er sich seinen sprachlichen Eigenheiten ironisierend zuwandte: „Es wäre auch furchtbar, wenn alle ‚Luhmannisch’ reden würden. […] Man muß sich vorstellen, was wäre, wenn ein Theoriejargon Sprache werden würde. […] Die Theorie sollte also ein Faktor sein, der Irritation erzeugen kann, um andere Leute dazu zu bewegen, selbst zu denken. Und das ist ein ausgewählter Leserkreis. Das ist anders gar nicht möglich und gar nicht anders sinnvoll.“ [3. Wolfgang Hagen (2009): Was tun, Herr Luhmann? Vorletzte Gespräche mit Niklas Luhmann. Berlin: Kulturverlag Kadmos, S. 22/23.] Das erlaubt dem ausgewählten Leserkreis, sich sinnvollerweise als exklusiv zu verstehen, wenn er sich dem Luhmannischen zuwendet, nicht immer geschieht das mit der Ironie, die der unfreiwillige Meister des Luhmannischen werksseitig in seine Theorie eingebaut hat. [4. „Mein Stil ist ja auch ironisch, um genau das zu markieren (die Fundierung der Systemtheorie in Paradoxien). Ich will damit sagen: nehmt mich bitte nicht zu ernst oder versteht mich bitte nicht zu schnell.“ Zu Detlef Horster, in Horster 1997, 46.]

Die Arbeit mit unveröffentlichten Papieren von oder zu einer berühmten Person erzeugt Suspense und geht mit der peinlich-angenehmen historischen Überlegenheit einher, die darin besteht, schon das Ende zu kennen, in diesem Fall: den Erfolg der Theorie und die relative Obskurität der Person Niklas Luhmann. Zusammengenommen ergibt sich daraus die Frage „Warum gibt es keine Biographie Niklas Luhmanns?“. Um die geht es hier in diesem Text, anlässlich der nun vorliegenden Akte. Sie ist nicht spektakulär, sie ist kein enormer Fund. Aber sie ist ein Baustein für eine Antwort auf die Frage nach der Biographie. Ein anderer Baustein mit tragender Funktion ist wiederum ein Interview, das Wolfgang Hagen mit Luhmann geführt hat und den Titel „Es gibt keine Biographie“ trägt. [5. In: Wolfgang Hagen (2004): Warum haben Sie keinen Fernseher, Herr Luhmann? Letzte Gespräche mit Niklas Luhmann. Berlin: Kulturverlag Kadmos, S. 13-47.] Als Ironiker betätigt sich Luhmann hier wiederum dadurch, dass er in diesem Gespräch mit Hagen, der einer der Mitveranstalter der Lüneburger Konferenz zu Luhmanns Geburtstag in dieser Woche ist, allerhand über sein Leben erzählt. Allerdings: Tatsächlich handelt es sich dabei nicht um eine Biographie im Sinne der Konstruktion einer biographischen Legende. Hagen fragt, Luhmann macht Angaben zur Person und erzeugt einen Denkzusammenhang, nicht: einen Lebenszusammenhang. Zu diesem Denkzusammenhang gehört auch die Figur des Assessors.

Assessoren wie Luhmann damals sind eher Zugänger als Passanten. Solche Assessoren gehen nicht vorbei, sie gehen zu, in dem Fall zu Gericht und noch mehr. Sie machen das nämlich nicht als Kläger oder Angeklagte, sondern um Zugänge zum Gericht zu organisieren, so tragen sie den Zugang schon in ihrem Titel. Sicher kann man diesen Titel nicht nur auf den Zugang, sondern auch auf den Beisitz beziehen. Assessoren gehören in beiden Fällen aber nicht zu der Klasse von Akteuren, die als das Zentrum der Aktion, als Subjekt auftauchen. Sie sind im engeren Sinne nicht Personen des Gerichtes, also keine Richter, sie gehören zur abgeschwächten Form, zum Personal, also in die Klasse der Hilfsmittel und Helferlein, der Zuträger und Sekretäre, der Corridore, Boten und Medien. Sie unterzeichnen nicht die Texte, die das Gericht schreibt, das machen die Richterpersonen. Luhmann darf zwar signieren, aber an einer Stelle und in einer Zeit, in der Signatur und Unterschrift genau und dogmatisch unterschieden werden. Wenn Luhmann signiert, dann klebt er Signaturen auf die Buchrücken in der Bibliothek. Luhmann klebe nicht am Text, schreibt gleichzeitig sein Bezeuger (in diesem Fall: Senatspräsident Gross), und er beschreibt damit treffend den Status, oder besser Halbstatus, in dem Luhmann sich damals befand, oder besser: zu den Akten genommen wurde. Luhmann klebte nicht am Text, weil er ihn nicht unterschrieb – und einer klebt nur dann am Text, sobald einer ihn unterschrieben hat, auch wenn ein anderer, sei es Luhmann, diesen Text schrieb. Personalakten, das macht der Begriff mit seiner Absetzung gegenüber der Person deutlich, umklammern Akteure, deren Position selbst noch einer Präposition gleicht. Davor, daneben, dazwischen, darunter, sie sind jenseits der Schwelle angesiedelt, innerhalb derer das Subjekt sich mit einem souveränen Bewußtsein ausgestattet sieht. In der Zeit musste Luhmann noch bezeugt werden, es sind unsichere Positionen. Es sind Zeiten, in denen Luhmann Akten brauchte, die schließlich dafür sorgen, dass das, was zu ihnen genommen wurde, auch in der Welt ist. Quod non est in actis non est in mundo. Solche Zeiten allerdings heißen uns Alltag.

Assessoren wie Luhmann sorgen für vorläufige Texte, für Entwürfe oder – für jene Texte, die nur dafür sorgen, dass man andere Texte findet – also für Karteikarten und Zettel, Schlagworte und Register. Für Texte sorgen, die für Texte sorgen: Luhmann war am Gericht nicht in dasjenige eingespannt, was Wolfgang Böckenförde später einmal Legitimationsketten nennen sollte und auf so finalisierte wie finale Texte bezog. Luhmann war statt dessen eingespannt in Besorgungsketten, oder besser gesagt: Infrastrukturen. Assessoren gehören im deutschen Ausbildungssystem zwar schon zu den sogenannten Volljuristen. Anders als jene Volljuristen, die sich dann auch Richter nennen dürfen, markieren sie aber jene Vorläufigkeit, die dafür sorgt, dass Akteure vor dem Gesetz bleiben und nicht in es selbst eindringen. Assessoren sind Akteure der Vorläufigkeit, aber darin liegt auch die Möglichkeit, Verlauf und Vorgang zu besorgen. Assessoren sind nicht nur Zugänger, sie sind auch Zugangshüter.

Man kann auf die Idee kommen, die Systemtheorie sei in der Betonung des Re-Entry und darin, dass sie in aller Vervielfältigung den Wiedereintritt gegenüber der Ekstase und dem Exzess vorziehe, zugangsfixiert. In Luhmanns Assessorenzeit so etwas wie ein Element der späteren Lehre zu sehen, also etwa nach Entsprechungen zwischen Luhmanns ‚Assessorigkeit‘ und jenem Formenkalkül zu suchen, das dann in der Systemtheorie die Unterscheidung zwischen Innen und Außen prozessieren soll, geht aber völlig vorbei an dem, was die Personalakte auch dann noch bezeugt, wenn sie stimmlos oder stumm wird: Assessoren wie Luhmann mögen nicht formlos sein, sie haben aber ebensowenig eine Form. So verrauscht die Akte ist, dazu noch vergilbt und verpixelt, so sekundär das Rauschen die Akte erscheinen lässt und vorgibt, man sei zu Luhmann immer noch nicht vorgedrungen, so deutlich markiert die Akte auch, dass ein Sekundant zu sein, wie Luhmann es damals war, von allem dem, was zur Form adelt, abgerückt ist, wenn auch vorläufig. Personalakten, zumal diejenigen von Assessoren, sind amphibolische Medien. Zwielichtig lassen sie dämmern, mit wem man es zu tun hat. Kein Wunder, dass der Umstand, in Akten geführt zu werden, Menschen schnell verdächtig erscheinen lässt. Man könnte Personalakten aufgrund ihres amphibolischen Charakters auch für durchweg ironisch halten, das sind sie zumindest in Stil und Erscheinung nicht. In dieser Personalakte wird es nicht ironisch, es ist ernst, geht so zu und bleibt auch so.

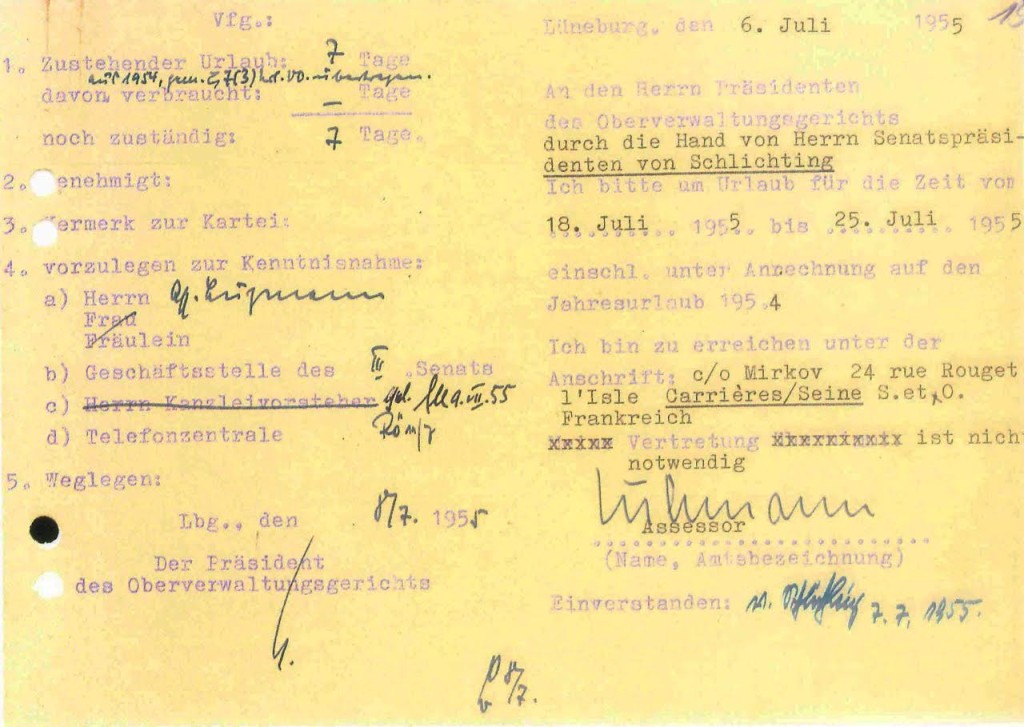

Sie informiert über einen Abschnitt aus dem Leben Niklas Luhmanns sehr lückenhaft und repetitiv, Standardverwaltungsvorgänge (Abordnung, Begutachtung, Kenntnisnahme) werden immer wieder von verschiedenen Personen bestätigt, festgehalten wird das Ordnungsgemäße. Geklärt werden soll, welche „Verwendungsmöglichkeiten“ für eine Person bestehen, die die Kenntnisse aufweist, die in der Akte dokumentiert werden, es geht darum, einen funktionalen Anschluss in der kommenden Tätigkeit zu ermöglichen: Kann Assessor Luhmann im Kultusministerium die Aufgaben erfüllen, die ihm dort zugeteilt werden? Worin diese Aufgaben bestehen werden, ist nicht abzulesen, worin seine Aufgaben zuvor bestanden, hingegen schon: „Aufgaben des wissenschaftlichen Hilfsarbeiters im Rahmen der Büchereiverwaltung: 1. Umsignieren des gesamten Bestandes für den neuen Katalog. 2. Fortführung des Nachschlagewerks. 3. Aufbau der von Herren Regierungsassessor Titzek begonnenen Schlagwortkartei, die auch Aufsätze und Rechtsprechung umfaßt (grüne Karten). 4. Ordnung der Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts. 5. Gelegentliche Ermittlung von Schrifttum und Rechtsprechung im Auftrage einzelner Richter.“ Luhmann sortiert zu dieser Zeit also eine Gerichtsbibliothek und sucht Texte raus; die Zufriedenheit über die kleinen Anfänge des großen Soziologen ist dabei ganz auf Seiten der Leserinnen und Leser. Psychoanalytisch ertragreich ist ohnehin nur zu sehen, was bei der Lektüre einer relativ ereignisarmen Akte im Jetzt geschieht, ein genüssliches „Wartet mal, was auf den nächsten 6000 Seiten Systemtheorie abgeht“ ist dabei weniger die Markierung eines privilegierten Wissens, als die umständliche Bezeichnung eines historischen Index, der auf den Moment verweist, in dem Luhmann 90 Jahre alt geworden wäre, Konjunktiv, eben weil er seit 1998 tot ist. Die Systemtheorie macht weiter.

Auch all diejenigen Persönlichkeitsmerkmale wie Zurückhaltung oder gar Schüchternheit, ein etwas unsicheres Auftreten, die auch später noch in kaum einem Bericht über die Person Luhmanns fehlen, sind keine Beschreibungen, die darauf abzielen, Charakterstudien zu ermöglichen. Hier wird keine Anthropologie getrieben, sondern die Befähigung zum Berufsbeamtentum überprüft. Dass diese vorgelegen zu haben scheint und Luhmann im Alter von 28 Jahren erfolgreich zu einem auf Lebenszeit berufenen Beamten wird, ist ein biographisches Faktum, das mit leichter Hand auf frühe Arbeiten aus seinem eigenen theoretischen Werk umgelegt werden kann, in denen das Berufsbeamtentum gelegentlich behandelt wird. Bei Interesse kann die Thematik auch bei seinen Schülern weiterverfolgt [6. In einer Festschrift zum 65. Geburtstags Luhmanns referiert Rudolf Stichweh in einem Aufsatz über „Berufsbeamtentum und öffentliche(n) Dienst als Leitprofession“ zentrale Erkenntnisse Luhmanns zum Thema, die noch aus Arbeiten aus den frühen 1970er Jahren stammen: „Die Anziehungskraft, die der öffentliche Dienst für potentielle Interessenten besitzt, steigt in dem Maße, in dem diese potentiellen Interessenten unterstellen, daß die traditionellen Dienstideale heute nicht mehr als Auswahlkriterien angewendet werden und daß an die Stelle von Dienstidealen moderne aktivistische Leistungsgesichtspunkte getreten sind (Luhmann/Mayntz 1973a: 101 f.). Ungeachtet dieses heutigen Veraltens klassischer Dienstideale gilt, daß die Kombination von gelehrten Wissensidealen mit Dienstidealen, die dem Beamtentum verdankte sind, – und der sich aus dieser Kombination herleitende gesellschaftliche Status – erkläre, warum im 19. Jahrhundert immer wieder, selbst in so unwahrscheinlichen Fällen wie dem Beruf des Arztes, die Förderung nach Verbeamtung als einem „Alte der Gerechtigkeit und der Billigkeit“ auftauchen konnte.“ (in: Klaus Dammann, Dieter Grunow, Klaus P. Japp (Hg.): Die Verwaltung des politischen Systems. Neuere systemtheoretische Zugriffe auf ein altes Thema. Mit einem Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen Niklas Luhmanns 1958-1992, Opladen: Westdeutscher Verlag 1992, hier S. 212f.)] und so der Zusammenhang einer Schule konturiert werden.

Dieses Vorgehen ist möglich, setzt aber voraus, dass man sich Luhmann als einen Schriftsteller wissenschaftlicher Literatur vorstellt, den man behandeln kann wie einen Schriftsteller von Dichtungen anderer Art. Das ist kein ungewöhnliches Vorgehen, es gibt schließlich jede Menge Gelehrtenbiographien, die genau so vorgehen. Versucht wird dabei, das Werk sozusagen noch einmal durch die Hintertür zu betreten und es in eine Kausalitätsbeziehung zu einer bestimmten Figur zu setzen, die eben „Autor“ heißt. Dabei ist eine gewisse Plastizität in der Figurenzeichen erwünscht, wie der russische Formalist Boris Tomaševskij bereits 1923 beschrieben hat: „Der Leser rief: ‚Der Autor, der Autor!’ – aber er forderte, dass auf diesen Ruf hin ein schlanker Jüngling im Umhang mit einer Lyra und einem rätselhaften Gesichtsausdruck erscheinen sollte. Dieses Bedürfnis nach einem Autor – egal, ob real oder nicht, aber jedenfalls potentiell existierend – brachte eine besondere Form der anonymen Literatur hervor, eine Literatur mit einem erfundenen Autor, dessen Biographie gleich mit hinzugefügt wurde.“ [7. Boris Tomaševskij (2003): Literatur und Biographie. In: Fotis Jannidis et al.: Texte zur Theorie der Autorschaft. Stuttgart: Reclam, S. 49-61. Hier: S. 55f.] Als Beispiel für diesen Prozess führt Tomaševskij unter Pseudonym veröffentlichte Märchen Voltaires an; andere Beispiele sind möglich. Entscheidend ist für Tomaševskij die Feststellung, dass die Formulierung eines irgendwie schlüssigen Narrativs über das Leben eines Autors vor allem ein wissenschaftliches Interesse nach Historisierung befriedigt. Dem dient die Literaturwissenschaft, indem sie „biographische Legenden“ schafft, „eine Konzeption, die […] als wahrnehmbarer Hintergrund des literarischen Werks“ fungiert und dem Autor selbst zugeschrieben werden kann. [8. Ebd. S. 56.]

Das kann man auch dann tun, wenn wie im Fall Luhmanns innerhalb der Theorie derjenigen Person, deren Biographie geschrieben werden soll, so ein Vorgehen nicht sinnvoll erschiene – beispielsweise deshalb, weil gar kein besonderes Interesse an einem einzelnen Subjekt besteht, beispielsweise auch deshalb, weil das Forcieren eines geschlossenen Narrativs Kontingenzen ausschaltet, mit denen sich die Systemtheorie beschäftigen würde. In dem Fall, dass eine Biographie Luhmanns geschrieben würde, gewännen dann Formulierungen wie die in dem eingangs zitierte Satz („Seine sprachlichen Fähigkeiten besonders in der schriftlichen Darstellung sind frei von anfängerhafter Verkrampfung.“) an Interesse, der drögen Formulierung, dem schnöden Formalisieren wird dann ein Rechercheauftrag abgerungen, der darin bestünde, hier durch Zeitzeugenbefragung oder ähnliches voranzukommen, in dem Bändchen Backsteingiebel und Systemtheorie. Niklas Luhmann – Wissenschaftler aus Lüneburg hat die Autorin Lilli Nitsche genau das getan; Familienfotos der Luhmanns sind beigegeben. Der Wunsch, Luhmann weniger gespenstisch und stärker fleischlich kennenzulernen, ist insbesondere in den Texten nachzulesen, die sich für seine Todesumstände interessieren, erledigt hat sie Rembert Hüser: „Die laufende Ersetzung von Problemen durch Biographie macht die Biographie selbst zum Problem. Sie wird exemplarisch.“ [9. Das Zitat bezieht sich auf den Umgang mit der Personalie Niklas Luhmanns, die Hans Ulrich Gumbrecht auf die Spitze getrieben hat (Rembert Hüser (2007): Etiketten aufkleben. In: Christian Huck und Carsten Zorn (Hg.): Das Populäre der Gesellschaft: Systemtheorie und Populärkultur. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 238-260, hier: S. 248).]

Biographien sind eine schöne Sache, die besten von ihnen lesen sich geschmeidig wie das, was man einen gut gemachten Roman nennt: Infotainment erster Güte. Noch mal Tomaševskij: „Doch diese für den Literaturhistoriker notwendige Biographie ist keine Personal- oder Untersuchungsakte, sondern die vom Autor selbst geschaffene Legende seines Lebens, die allein ein literarisches Faktum darstellt.“ [10. Tomaševskij 2003, S. 61.] Die komplexe Einsicht darin, dass Biographien literarische Texte sind, Personalakten wie beispielsweise diejenige, die Niklas Luhmanns Zeit am Oberverwaltungsgericht Lüneburg dokumentiert, lässt unterschiedliche Folgerungen zu. Eine davon wäre, Luhmann in Zukunft als literarischen Autor zu lesen, dessen Stil zu erforschen eine ebenso gute Idee sein könnte, wie zu versuchen, diesen Stil zu historisieren. Dazu könnte (zweite Folgerung) gehören, biographische Daten einzubeziehen, die zu der Entwicklung dieses Stils gehören – die Lüneburger Personalakte wäre ein Mosaikstein, der helfen könnte, ein größeres Bild zusammenzufügen. Und schließlich kann man natürlich auch eine Biographie Luhmanns schreiben, vermutlich wäre sie kurz, vor allem wäre sie aber eben biographische Legende, ein Theorieroman, vielleicht. Für den Moment gilt, was Luhmann selbst sagt. Es gibt keine Biographie. Gut, sehr gut.