Author: Redaktion

Artikel Author: Redaktion

-

Merkur-Relaunch in den Medien

"Es wird ohnehin längst aus allen Rohren geschossen. Unter merkur-blog.de findet sich eine Chronik der laufenden Ereignisse rund um das Heft." Schreibt Gregor Dotzauer im Tagesspiegel (vom 18. Januar, nicht jetzt online), in dem er unter der Überschrift "Der Himmel über der Bleiwüste" über unseren Relaunch berichtet. Recht hat er, und Selbstreferenzialität können wir auch. Ansonsten stellt Dotzauer fest: "Dennoch ist der Relaunch eher eine Retusche. Man hat ... nicht den Eindruck, eine andere Zeitschrift in der Hand zu halten, wohl aber eine deutlich besser lesbare." Skeptischer ist er, ob das mit der im neuen Erklärtext geforderten "Distanz zum Feuilleton wie zu Fachzeitschriften" gelingen kann, beziehungsweise ob es auch "zurück in eine Debattenkultur führt, die unter den agents provocateurs Bohrer und Scheel auch der bundesrepublikanischen Medienökologie vor der Netzdämmerung geschuldet war". Wenn er hinzufügt, dass selbst die Redaktion das bezweifelt, hat er sicherlich recht. Die Frage ist allerdings auch, ob die Redaktion von dergleichen überhaupt träumt. Gustav Seibt hält in der Süddeutschen (vom 14. Januar, leider auch nicht online) in Sachen Layoutreform fest: "Am wichtigsten für den Leser ist der etwas lichtere, freundlichere Satz der Texte. Die Anmutung ist insgesamt weniger bleiern." Eigentlich - und da sind wir natürlich völlig d'accord - komme es aber auf etwas anderes an: "Entscheidend ist, dass sich am Anspruch der Zeitschrift nichts geändert hat." Und damit zum Schwerpunkt "Die Gegenwart des Digitalen": "Die sechs damit befassten Texte wechseln sich in gründlicher Information und spekulativer Erörterung ab, und wer sich ohne medienphilosophisches Tamtam auf den Stand der Dinge bringen möchte, wird ausgezeichnet versorgt." Wenn das also die Alternative wäre - "Stand der Dinge ohne medienphilosophisches Tamtam" versus "zurück zur Debattenkultur vor der Netzdämmerung" - dann hat die Redaktion eine entschiedene Präferenz. Auch die FR bzw. Berliner Zeitung hat berichtet, Autor ist Harry Nutt. In Sachen Layout wertet er nicht, hebt inhaltlich als "den interessantesten Beitrag" den von Dirk Baecker heraus, der bei Seibt als "spekulativster, darum auch anfechtbarster" Text des Januarhefts figuriert. In Bezug auf die im Essay von Carlos Spoerhase und Caspar Hirschi genannten Summen, die man für akademische Zeitschriften heute oft hinblättern muss, meint Seibt im übrigen: "Wer die dort üblichen fünfstelligen Summen wahrnimmt, kann die 120 Euro für ein Jahresabonnement des Merkur schwerlich übertrieben finden." Stimmt natürlich. Und für Studierende sind es ja jetzt schon nur 80. (Mehr dazu hier.) Darüber hinaus werden wir ab März aber den nicht so begüterten potenziellen LeserInnen ein Angebot unterbreiten, das man nicht so einfach ablehnen kann. Dazu dann zu gegebener Zeit aber mehr. shemales schweiz P.S.: Hier Christian Demands Gespräch im Deutschlandradio zum aktuellen Heft. -

Januarheft: Relaunch

Das Januarheft ist da. Es ist ein besonderes Heft. Nach 23 Jahren erscheint der Merkur im neuen Layout - und geht damit auch zurück ins alte, etwas kleinere Format. Wir bleiben, was den Relaunch betrifft, ganz ordentlich im Rhythmus, das vorletzte Redesign liegt 24 weitere Jahre zurück, es war zum Januar 1968 erfolgt: 1947 - 1968 - 1992 - 2015. Die Veränderungen sind nicht dramatisch, aber sie greifen in jedes Detail durch. Auf dem Titel sind die quer verstrebenden Linien gestrichen, das sieht nun offener aus. Dafür nehmen zwei Streifen oben und unten die Signaturfarbe rot auf; im Inneren setzen sich die Streifen in grau am oberen Rand (im Kritikteil) und in der Innenfalz (in den Marginalien) fort, als Schmuck und Orientierung.

Das Umschlagpapier sagt "Papier" und ist nicht mehr lackiert. Die Brotschrift (Sabon) ist großzügiger, auf den Seiten ist mehr Luft, viel weniger Text ist dennoch nicht im jetzt meist etwas umfangreicheren Heft. Auf Nachfrage gerne mehr zu weiteren Einzelheiten. Kommentare, Kritik, Rückfragen sind selbstverständlich erwünscht. Wir haben von der Januarausgabe zusätzliche Hefte drucken lassen und verschicken natürlich Rezensionsexemplare.

Das Heft hat einen inhaltlichen Schwerpunkt zur "Gegenwart des Digitalen". Sechs Text, über alle drei Rubriken verteilt, befassen sich mit Fragen der Digitalität. Den größten Rahmen zieht Dirk Baecker mit seinem Vorschlag, Information als Leitbegriff der nächsten Gesellschaft zu verstehen. Ted Striphas geht dem Zusammenhang von Sprache und Internet nach. Günter Hack kann zeigen, dass das Internet nicht einfach, wie oft behauptet, eine Erfindung aus dem Geist des Militärs ist. Von den Umbrüchen in den geisteswissenschaftlichen Verlagen berichten Caspar Hirschi und Carlos Spoerhase. Valentin Groebner ist von Peter Burkes Buch über "Die Explosion des Wissens" bitter enttäuscht.

Mehr als erwähnenswert: Nach dreißig Jahren erscheint erstmals wieder ein Text von Alexander Kluge im Merkur - Politische Geologie besteht aus erzählerischen Skizzen, die um das Kriegsende 1945 kreisen. Eva Geulen denkt über Unübersetzbares und Begriffsgeschichte nach. In den Kolumnen geht es um Gedenkstätten und ihre Sichtbarkeit (Christian Demand) und die Zukunft des Pop im Zeichen von Retromanien (Eckhard Schumacher). Außerdem: Ljudmila Belkin über die Vielheit des Donbass. Frei lesbar sind, wie schon vermeldet, Günter Hacks Essay sowie ein Text von Paul Kahl und Hendrik Kalvelage über die Nazi-Verstrickungen des Goethe-Nationalmuseums in Weimar.

Inhaltsverzeichnis / Kaufoptionen

Das Januarheft ist da. Es ist ein besonderes Heft. Nach 23 Jahren erscheint der Merkur im neuen Layout - und geht damit auch zurück ins alte, etwas kleinere Format. Wir bleiben, was den Relaunch betrifft, ganz ordentlich im Rhythmus, das vorletzte Redesign liegt 24 weitere Jahre zurück, es war zum Januar 1968 erfolgt: 1947 - 1968 - 1992 - 2015. Die Veränderungen sind nicht dramatisch, aber sie greifen in jedes Detail durch. Auf dem Titel sind die quer verstrebenden Linien gestrichen, das sieht nun offener aus. Dafür nehmen zwei Streifen oben und unten die Signaturfarbe rot auf; im Inneren setzen sich die Streifen in grau am oberen Rand (im Kritikteil) und in der Innenfalz (in den Marginalien) fort, als Schmuck und Orientierung.

Das Umschlagpapier sagt "Papier" und ist nicht mehr lackiert. Die Brotschrift (Sabon) ist großzügiger, auf den Seiten ist mehr Luft, viel weniger Text ist dennoch nicht im jetzt meist etwas umfangreicheren Heft. Auf Nachfrage gerne mehr zu weiteren Einzelheiten. Kommentare, Kritik, Rückfragen sind selbstverständlich erwünscht. Wir haben von der Januarausgabe zusätzliche Hefte drucken lassen und verschicken natürlich Rezensionsexemplare.

Das Heft hat einen inhaltlichen Schwerpunkt zur "Gegenwart des Digitalen". Sechs Text, über alle drei Rubriken verteilt, befassen sich mit Fragen der Digitalität. Den größten Rahmen zieht Dirk Baecker mit seinem Vorschlag, Information als Leitbegriff der nächsten Gesellschaft zu verstehen. Ted Striphas geht dem Zusammenhang von Sprache und Internet nach. Günter Hack kann zeigen, dass das Internet nicht einfach, wie oft behauptet, eine Erfindung aus dem Geist des Militärs ist. Von den Umbrüchen in den geisteswissenschaftlichen Verlagen berichten Caspar Hirschi und Carlos Spoerhase. Valentin Groebner ist von Peter Burkes Buch über "Die Explosion des Wissens" bitter enttäuscht.

Mehr als erwähnenswert: Nach dreißig Jahren erscheint erstmals wieder ein Text von Alexander Kluge im Merkur - Politische Geologie besteht aus erzählerischen Skizzen, die um das Kriegsende 1945 kreisen. Eva Geulen denkt über Unübersetzbares und Begriffsgeschichte nach. In den Kolumnen geht es um Gedenkstätten und ihre Sichtbarkeit (Christian Demand) und die Zukunft des Pop im Zeichen von Retromanien (Eckhard Schumacher). Außerdem: Ljudmila Belkin über die Vielheit des Donbass. Frei lesbar sind, wie schon vermeldet, Günter Hacks Essay sowie ein Text von Paul Kahl und Hendrik Kalvelage über die Nazi-Verstrickungen des Goethe-Nationalmuseums in Weimar.

Inhaltsverzeichnis / Kaufoptionen -

Aus dem Archiv: Ulrich Beck: Der anthropologische Schock

Zum Tod von Ulrich Beck schalten wir seinen Text Der anthropologische Schock. Tschernobyl und die Konturen der Risikogesellschaft bis Mitte des Monats frei. Es ist einer von drei Texten Becks im Merkur (veröffentlicht in Heft 450, August 1986, also zeitgleich mit dem Erscheinen des Klassikers Die Risikogesellschaft). Der erste von Becks Merkur-Texten, Jenseits von Stand und Klasse Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitnehmergesellschaft, wurde im Mai 1984 (hier als kostenpflichtiges pdf), der letzte, Die Selbstwiderlegung der Bürokratie Über Gefahrenverwaltung und Verwaltungsgefährdung, im August 1988 (hier als kostenpflichtiges pdf) veröffentlicht. I Die Ausnahme bringt die lange verdrängte Regel zu Bewußtsein: den Alltag im Atomzeitalter. Woran unsere Lebensformen einen historischen Augenblick lang zerschellt sind, soll hier von drei Seiten beleuchtet werden: die Enteignung der Sinne; die Weltendifferenz zwischen Sicherheit und wahrscheinlicher Sicherheit; und die absolute, alle Grenzen und Schutzzonen aufhebende Zugewiesenheit der Gefahr. Was wäre geschehen, wenn die Wetterdienste versagt, die Massenmedien geschwiegen, die Experten sich nicht gestritten hätten? Niemand von uns hätte etwas bemerkt. Wir sehen, hören weiter, aber die Normalität unserer sinnlichen Wahrnehmung täuscht: Vor dieser Gefahr versagen unsere Sinne. Wir, alle, eine ganze Kultur sind auf einen Schlag erblindet im Sehen (taub geworden im Hören usw.). Was beides meint: die Unfaßlichkeit einer für unsere Sinne unveränderten Welt und die hinter den Dingen steckende, unserem Blick, unserer ganzen Aufmerksamkeit verschlossene Verseuchung und Gefahr. Mit dem Atomzeitalter entsteht eine Verdoppelung der Welt. Die Welt hinter der Welt, die uns unvorstellbar bedroht, bleibt unseren Sinnen ein für allemal unzugänglich. Dies gilt auch dann, wenn der Grad der Verseuchung "ungefährlich ist. Die Universalität der Bedrohung und die pauschale Entwertung der Sinne in der Gefahr geben der Debatte um Grad und Gefährlichkeit der Verseuchung, die nun öffentlich tobt und sich noch ganz in die Magie physikalischer Formeln verirrt hat, erst ihren tiefen kulturellen Hintersinn und ihre soziale Brisanz. Tschernobyl hat von einem Tag auf den anderen bewußt werden lassen, was schon längst gilt: Nicht nur im Atomzeitalter, auch im Umgang mit chemischen Giften in Luft, Wasser, Nahrungsmitteln usw. haben sich die Besitzverhältnisse im Zugriff auf Wirklichkeit grundlegend verändert. In einer berühmten Analogie gesprochen: Die private Verfügung über die Wahrnehmungsmittel ist aufgehoben. Med. dr. Eugenijus Mockaitis apie nevaisingumo priežastis ir gydymą, kepenų valymą, meilę, g tašką, aromaterapiją, Ajurvedą, osteochondrozę, sveiką gyvenseną, maistą ir dietas. Die Sinne sind - in der vollen Pracht ihrer Wirklichkeitsbilder - enteignet worden. Uns geht es nicht anders als den Salatköpfen, warum auch: Ebenso wie der Salat (grün, frisch und knackig wie immer), der verseucht ist oder als verseucht gilt (dieser Unterschied wird unerheblich), in den Händen seines Besitzers ökonomisch und sozial verdorrt ist, ebenso sind unsere Sinne im Angesicht der atomaren Gefahr nutz- und funktionslos geworden. Worüber wir uns durch ihre volle Funktionstüchtigkeit nur zu leicht und gerne hinwegtäuschen lassen. ... Die Freischaltung des Textes war, wie angekündigt, befristet. Für 2 Euro lässt sich der komplette Text als pdf jederzeit im Volltext-Archiv abrufen. -

Merkur – Toepfer-Stiftung: Eine Woche Zeit

Eine Woche Zeit

Die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. und die Zeitschrift MERKUR ermöglichen „Eine Woche Zeit“ zum Nachdenken, Neudenken und Diskutieren in konzentrierter Atmosphäre im Seminarzentrum Gut Siggen an der Ostsee.

Weshalb "Eine Woche Zeit"? In Zeiten dynamischer Entwicklungen kommen strategische Gespräche und kreative Gedanken oft zu kurz. Verschiedenste Akteure zusammenzuführen und einen offenen und zugleich zielführenden Austausch zu organisieren ist eine Herausforderung. Die Toepfer Stiftung und MERKUR möchten deshalb Raum geben für Reflexionen und Diskussionen, für die im Tagesgeschäft keine Zeit bleibt. Das Format "Eine Woche Zeit" bietet die Möglichkeit für Tagungen, die sich von konventionellen Konferenzen abheben. Wie funktioniert Eine Woche Zeit? Drei Gruppen mit maximal 24 Teilnehmern erhalten die Gelegenheit, auf Gut Siggen in Ostholstein ihre selbst konzipierte Tagung abzuhalten, die sich auszeichnet durch thematische Relevanz, ein außergewöhnliches Format oder durch die Zusammensetzung ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Toepfer Stiftung übernimmt die Kosten für Unterbringung, Verpflegung und Tagungslogistik. Für die Reisekosten kommen die Gäste selbst auf.

Wer kann sich bewerben für "Eine Woche Zeit"? Bewerben können sich Personen und Institutionen, die sich mit Fragestellungen von gesellschaftlicher Relevanz an den Schnittstellen von Kultur, Philosophie, Politik und Wissenschaft befassen. Eine Jury aus Vertretern von Toepfer Stiftung und MERKUR wird aus den Bewerbungen die Auswahl der Tagungsprojekte vornehmen. Auswahlkriterien sind: zukunftsorientierte Ausrichtung, durchdachte Fragestellung sowie begründete, über Institutionen und Disziplinen hinausweisende Relevanz. Ausführliche Informationen zur Bewerbung und den Tagungszeiten unter: http://toepfer-stiftung.de/eine-woche-zeit/ Gut Siggen (Foto: Toepfer-Stiftung)

Gut Siggen (Foto: Toepfer-Stiftung) -

Konferenz: Intellektuelle Beißhemmung – Dokumentation

Foto: Marie Wuth

Am 5. Dezember hat der Merkur gemeinsam mit dem DFG-Netzwerk "Gelehrte Polemik" im Deutschen Theater eine Konferenz zum Thema "Intellektuelle Beißhemmung" mit Vorträgen und Diskussionen zu Polemik und Wissen in der Wissenschaftskultur ausgerichtet. Hier die vollständige Audio-Dokumentation der Veranstaltung - in jenen drei Blöcken, in die die Konferenz aufgeteilt war. Zunächst zwei Vorträge mit Respondenz, dann eine Podiumsdiskussion. (mehr …) -

Intellektuelle Beißhemmung

Veranstaltungshinweis: Gemeinsam mit dem DFG-Netzwerk "Gelehrte Polemik" und dem Deutschen Theater lädt der Merkur zu einer kleinen Konferenz zur Frage von "Polemik und Wissen in der Wissenschaftskultur". Datum: 5. 12. Ort: Foyer des Deutschen Theaters Berlin. Zeit: 17 Uhr bis 21.30 Uhr. Mit dabei: Caspar Hirschi, Thorsten Wilhelmy , Eva Geulen , Carlos Spoerhase, Jürgen Kaube, Christoph Möllers, Christian Demand und Nina Verheyen. Eintritt kostet 6 Euro: Kartenverkauf auf der Seite des Deutschen Theaters. Hier der genaue Ablauf: 17.00–17.15 Empfang und Begrüßung durch Carlos Spoerhase und Kai Bremer (DFG-Netzwerk "Gelehrte Polemik") 17.15–18.15 Vortrag von Caspar Hirschi (Universität St. Gallen): "Kritikfrei spielen: Zur Selbstverniedlichung der Geisteswissenschaften". Respondenz von Thorsten Wilhelmy (Wissenschaftskolleg zu Berlin) 18.15–18.30 Kurze Pause 18.30–19.30 Vortrag von Eva Geulen (Goethe-Universität Frankfurt am Main): "Unbestritten oder unbestreitbar? Vier Beobachtungen zum Wandel geisteswissenschaftlicher Streitkultur". Respondenz von Carlos Spoerhase (Humboldt-Universität zu Berlin) 19.30–20.00 Apéro 20.00–21.30 Diskussion mit Jürgen Kaube (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Christoph Möllers (Humboldt-Universität zu Berlin) und Nina Verheyen (Universität zu Köln) Moderation von Christian Demand (Merkur) -

Welt-Talk: Zukunft der Tagesordnung

Das Buchmessengespräch mit Christian Demand (plus Petra Eggers, Jo Lendle, Stefan Aust und Richard Kämmerlings) zur "Zukunft der Tagesordnung" gibt es jetzt im Videostream bei der Welt. -

In eigener Sache: Das Ende des Doppelhefts

Wir werden die Tradition der Doppel- bzw. Sonderhefte bis auf weiteres - das heißt ganz sicher in diesem Jahr, voraussichtlich aber auch darüber hinaus - nicht weiterführen. Wir haben uns lange mit dieser Entscheidung befasst und zunächst ja auch, mit den Heften zu Macht und Ohnmacht der Experten und Wir. Formen der Gemeinschaft in der liberalen Gesellschaft, nach dem alten Muster weitergearbeitet. Schließlich hat uns aber eine Reihe von Gründen dazu bewogen, das bisherige Konzept aufzugeben. Einer davon war, dass uns nicht nur positive Rückmeldungen erreicht haben. Nicht nur für diejenigen unserer Leser, an deren Interessen das jeweilige Thema vorbeiging, scheint der Ausfall zweier regulärer Ausgaben nicht immer die reine Freude bedeutet zu haben. Es gab auch zahlreiche Stimmen, die den Parcours von 25 monothematischen Langtexten schlicht als ermüdend empfanden. (mehr …) -

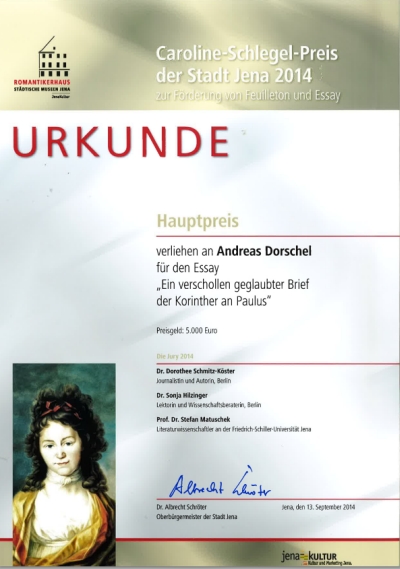

Caroline-Schlegel-Preis für Andreas Dorschel

Für seinen im Merkur 12/2013 erschienenen Essay Ein verschollen geglaubter Brief der Korinther an Paulus hat Andreas Dorschel den von der Stadt Jena vergebenen Caroline-Schlegel-Preis zur Förderung von Feuilleton und Essay erhalten. (Siehe Urkunde unten.) Wir gratulieren! Und wir freuen uns. Wir freuen uns sogar so sehr, dass wir den Beitrag bis Ende September hier im Blog freischalten. (Danach wird er wie zuvor im Volltextarchiv für 2 Euro abrufbar sein.) (mehr …)

(mehr …) -

Septemberheft

Das Septemberheft ist nunmehr im Handel - oder hier versandkostenfrei zu bestellen. Hinter dem Link auch die vertraute Übersicht zu einzelnen Artikeln mit Zitaten aus jedem von ihnen. Im Schnelldurchlauf: Wolfgang Krieger sieht die Arbeit der parlamentarischen Geheimdienst-Kontrollgremien skeptisch. Florian Meinel erklärt, was an der Konjunktur des "Legitimations"-Begriffs so problematisch ist. Dann geht es in die Theorieszene der Siebziger und Achtziger, mit Ulrich Raulff, der dabei war, und mit Philipp Felsch, der bei Merve und in anderen Archiven geforscht hat - Felschs Kritik der Bleiwüste ist gratis online. Thematisch nah liegen Ekkehard Knörer (frei lesbarer) Rezensionsessay zur ersten Paul-de-Man-Biografie und McKenzie Warks Abschied von den Meisterdenkern. Eine Premiere: Kathrin Röggla im Merkur, mit einem lanzarotenischen Text: Geografie überall. Taylor Parkes ist mit der Monty-Python-Reunion nicht glücklich. Anatol Stefanowitsch erklärt in einer Reaktion auf Daniel Scholtens Sprachkolumne Sinn und Zweck der gendergerechten Sprache. Und die Kolumnen: Simon Rothöhler über Kevin B. Lees Transformers-Premake und Werner Plumpe mit Kritik an der Wachstumskritik. Zum Abschluss der Reihe "Neues aus der Alten Welt" geht es mit Uwe Walter in die Frühzeit Roms. Und nicht fehlen darf: Stephan Herczegs Journal, XVIII. Folge. Auch alles in E-Formaten käuflich, einzeln und als Gesamtheft (für 9,99 Euro) - die Übersicht hier. Aber auch Amazon, Itunes oder Ebook.de haben den Merkur als E-Magazin im Angebot.